Mare

Plastiche zattere, empatiche piroghe.

Espressioni vistose, formali e funzionali di un navigare acconsentendo all’onda

Siamo abituati a supporre che mezzi di navigazione quali una zattera o una piroga, a remi o a vela, rappresentino il “primitivo” e malfermo esordio di un andar per mare che esponeva i nostri progenitori, i naviganti dell’antichità, a rischi gravissimi, al concreto pericolo di naufragare e perdere la vita. L’essenzialità di codesti natanti non era però priva di soluzioni tecniche che garantivano invece doti marine sorprendenti.

Iniziamo dalle loro ridotte dimensioni, segno apparente che quei legni poco avrebbero potuto a fronte dell’imponenza delle onde oceaniche. All’opposto, proprio cotali e contenuti volumi permettevano a siffatto naviglio delle origini di galleggiare come un turacciolo salendo e scendendo nel cavo dei marosi esattamente come un carretto tirato da un cavallo quando percorre un sentiero collinare e montano che asseconda i fianchi, i mammelloni, le gibbosità del terreno senza venirne ostacolato o sopraffatto.

Il rapporto impari tra microscopica zattera e amplissimo seno del maroso non genera particolari problemi: la distanza tra la cuspide di un’onda e l’altra fa sì che il nostro minuscolo natante non ne abbia a soffrire moltissimo, come detto, “arrampicandosi” e poi, “scavallata” la cresta, discendendo verso il fondo del frangente. Saranno, all’opposto, navi di grosso tonnellaggio, transatlantici torreggianti e imponenti a costringersi, proprio per via delle loro lunghezze e delle loro altezze, a impegnativi rollii, a ingavonate “deflagranti” nel ventre di onde paradossalmente troppo corte per “ospitare” in tutta la loro estensione gli scafi metallici di questi colossi. Esistono molteplici immagini, anche cartoline, che raffigurano codesti paquebot nell’atto di “incornare” i marosi, sfondandoli con prue totalmente immerse e affondate nell’acqua.

Altra presunta fragilità di piroghe e soprattutto di zattere risiede non tanto e non solo nei materiali costruttivi, balsa e altri legni, giunchi, liane, bambù, vimini, ma nel modo di assemblarli, senza il ricorso a chiodi o ad altri serraggi metallici, giustapponendo tronchi di vario diametro assicurati l’uno all’altro da legature vegetali. Tali legature effettivamente meno “stringenti” di caverie d’acciaio tesate da tornichetti e arridatoi, rendevano gli “scafi” più laschi ma, in virtù proprio di tale apparente preoccupante condizione, meglio in grado di “aderire” alla superficie marina, assecondandone la perenne motilità, la programmatica “instabilità”.

Va inoltre considerata l’intrinseca galleggiabilità di ogni materiale costituente questi natanti, in prima battuta il legno. A differenza di uno scafo metallico o in vetroresina, che se invaso dall’acqua non può che colare a picco, i tronchi di una zattera che si volesse smembrare e separare l’uno dall’altro, continuerebbero, ognuno per suo conto, a rimanere a galla.

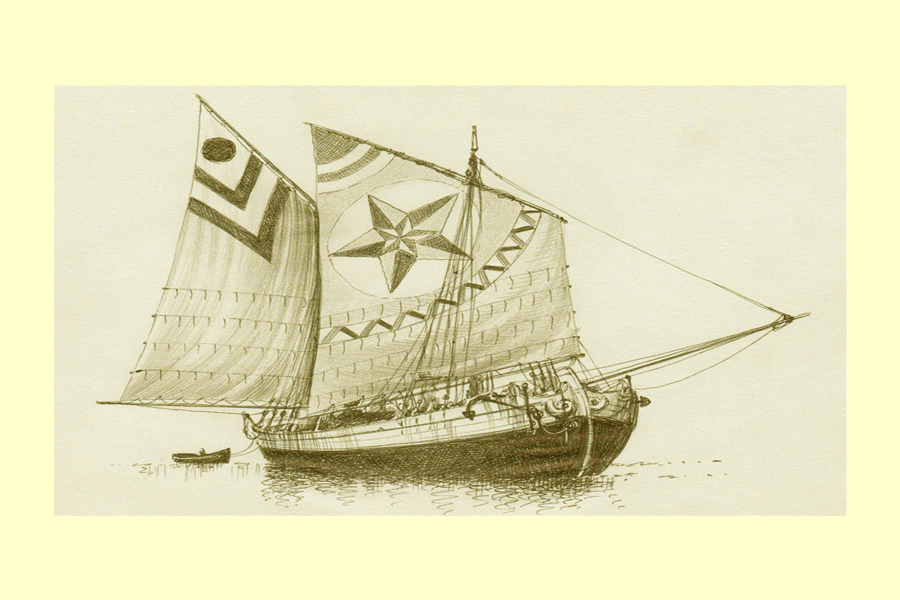

Esiste poi un ulteriore e significativo aspetto da dover considerare, quello del governo e, più nel dettaglio, della possibilità di tenere una rotta stabilita a bordo di una canoa a vela o di una zattera anch’essa eventualmente equipaggiata da uno o due alberi con vele quadre. È notorio che anche in tempi più vicini ai nostri, ancora nel Seicento e nel Settecento, molti velieri erano dotati di pennoni a cui erano inferite vele di spinta capaci di andature solo portanti. Questo impediva o rendeva assai difficile risalire il vento.

Men che mai un’antica zattera o una piroga con vela quadra o, anche, a chela di granchio avrebbero potuto affrancarsi da venti soltanto provenienti dai masconi poppieri. Le andature praticabili erano quindi soltanto quelle in poppa, di gran lasco e lasco e, con tutte le difficoltà del caso, di traverso. Mai codesti natanti avrebbero potuto garantire boline, strette o larghe che fossero. Tale limite aveva un’evidente ricaduta sulle direzioni e sulle rotte. Non si poteva andare ovunque.

Ciò non di meno i natanti dell’antichità, come quelli dei quali qui parliamo e dei quali qui di seguito vediamo delle immagini, navigavano, per così dire, acconsentendo al mare, seguendone le direzioni imposte da correnti e venti prevalenti. Di un limite facevano un vantaggio.

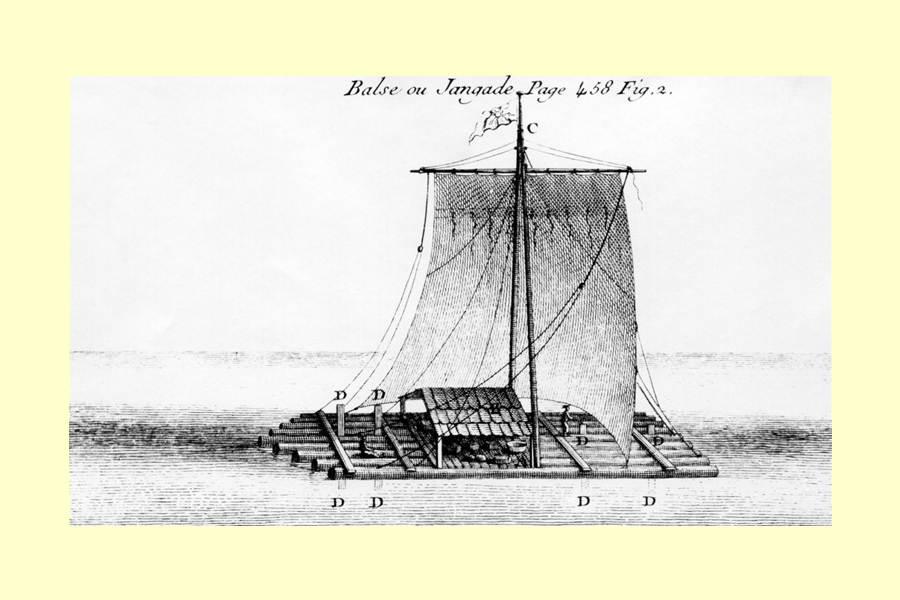

Ben conosciuto è l’esperimento che fu pure epica impresa, del norvegese Thor Heyerdhal. Interessato a svelare le origini del popolamento delle isole polinesiane da parte di popoli che ancora nel Novecento usavano canoe a bilanciere e zattere, suppose che tali arcipelaghi dispersi nel Pacifico fossero stati colonizzati da genti provenienti dalle coste occidentali dell’America latina, segnatamente dal Perù [Heyerdhal 1952]. Per spostamenti fluviali, lacustri e costieri si usavano colà e da tempo immemorabile, zattere in tronchi di balsa legati assieme, un legno particolarmente impermeabile grazie alla sua linfa impregnante. Tali zattere, come alcune incisioni risalenti alla dominazione e alla colonizzazione spagnola mettevano in evidenza, erano equipaggiate anche da uno o due alberi muniti di vele quadre. Heyerdhal suppose che per cause storiche non specificamente determinate, un popolo originario delle Ande, cacciato da quei luoghi, era disceso lungo le coste del Perù per continuare in un esodo verso occidente intrapreso affrontando il mare aperto con natanti ragionevolmente assimilabili a queste zattere.

Sulla base di un mito fondativo ancora ben radicato presso i polinesiani, questi sostenevano di essere i discendenti diretti di uomini i cui capi erano Tangaroa, Kane e Tiki.

«Le leggende intorno ai misteriosi uomini […] da cui questi isolani affermavano discendere, erano diffuse nell’intera Polinesia. […] Erano giunti attraverso il mare da un paese montagnoso d’oriente, arso dal sole: da dove se non dal Perù […] ? Del resto nel Perù affioravano tracce sorprendenti di natura culturale, mitologica e linguistica, che mi spingevano a sondare sempre più a fondo per levarmi ogni dubbio sul luogo d’origine del padre della schiatta polinesiana, Tiki. E trovai ciò che cercavo. Un giorno me ne stavo seduto a leggere le saghe degli Inca intorno al Dio del Sole, Virakocha, che nel Perù era stato il condottiero della gente […] scomparsa. […]. Il nome di Virakocha viene dal ketchua, la lingua degli Inca; è pertanto di origine recente. Il nome originale del Dio del Sole, Virakocha, usato probabilmente negli antichi tempi del Perù, era Kon-Tiki oppure Illa-Tiki, cioè Tiki del Sole. […] Secondo le leggende degli Inca, Kon-Tiki fu il pontefice sommo e il re sole degli uomini […] che hanno lasciato i ruderi immani del lago Titicaca. La leggenda racconta che Kon-Tiki fu attaccato da un capo di nome Carlo, venuto da Coquimbotal. In un combattimento su un’isola del lago Titicaca […] Kon-Tiki e i suoi più intimi seguaci sfuggirono e raggiunsero la costa, donde infine attraverso il mare, scomparvero verso occidente» [Heyerdhal 1952, 19-20].

Avvenne così che Heyerdhal, per provare la teoria di questo antico movimento di popolazione via mare, dalle Ande alla Polinesia, decise di cimentarsi in una perigliosa navigazione lungo la medesima rotta dei figli di Tiki. L’assunto sostanziale sul quale si reggeva tutta la spedizione teorizzava che se

«una preistorica civiltà peruviana s’era diffusa nelle isole: periodo nel quale il solo mezzo di navigazione su quelle coste era stata la zattera. Ne deducevo che se la zattera di balsa aveva galleggiato per Kon-Tiki nel 500, e le legature non s’erano logorate, lo stesso sarebbe avvenuto per noi se appena ne avessimo costruita una simile a quella» [Heyerdhal 1952, 89].

Il progetto andò in porto pur se tra molte difficoltà economiche e organizzative: nel 1947 si compì la traversata a bordo del Kon-Tiki, zattera in tronchi di balsa che si ispirava a natanti similari e canoe di origine incaica, da Callao, sulle coste occidentali peruviane, alla volta della Polinesia ove Heyerdhal giunse lambendo prima Tuamotu e approdando successivamente sull’atollo di Raroia.

Questo intrepido navigatore durante i mesi spesi a bordo dello strano natante ebbe modo di ispezionarne, controllarne, risanarne la struttura scoprendone poco alla volta le insospettate doti marine di cui più sopra dicevamo. Notò in special modo come le cime ricavate da fibre vegetali e piante rampicanti che tenevano accostati i tronchi avessero scavato nei loro fusti delle evidenti gole: questi tagli, lungi dal minare lo “scafo”, si erano trasformati in provvidenziali “guide” nelle quali le fasciature vegetali facevano miglior presa evitando che qualche tronco scivolasse dalla “stretta” dei canapi. Si rese altresì conto che una zattera realizzata da una giustapposizione inesorabilmente approssimativa di fusti d’albero lasciava tra tronco e tronco delle fessure utilissime per far defluire l’acqua che onde e pioggia scaricavano a bordo evitando all’equipaggio di procedere a periodici e faticosi “sgottamenti” di una sentina che, nei fatti, non esisteva. Notò altresì che la zattera con la sua piatta e larga base poteva contare su un modesto pescaggio e dunque su una ridotta resistenza all’avanzamento: tutto si traduceva in una maggiore velocità, in un maggior numero di miglia percorse giornalmente.

Heyerdhal scoprì quindi, in concreto, di aver realizzato un natante che veniva a patti con il mare, che con esso stabiliva una relazione in qualche modo simbiotica. Rimaneva il problema di una scarsa manovrabilità, di una direzione che non poteva essere imposta alla zattera più di tanto, se non entro il range delle andature portanti: qui però subentrava la scelta di chi si era letteralmente imbarcato in questa avventura comunque attentamente ponderata, di lasciare che la zattera si facesse condurre da venti e correnti che secondo calcoli e ipotesi attendibili avrebbero sospinto il natante verso la Polinesia. Così fu, grazie all’azione congiunta del passat, di un vento spirante da sud-est, della corrente di Humboldt prima e della sud-equatoriale poi.

La zattera, acconsentendo, permettendo all’oceano di condurla secondo rotte stagionali imposte dall’ ecosistema meteo-marino che esso periodicamente innescava e definiva, fu così in grado di raggiungere la sua prefissata meta.

Natanti come questo, antichi come questo, benché “essenziali”, testimoniano di una sapienza costruttiva, di una capacità di governo che non prescindono dalla dimensione equorea, con essa, se si vuole, giocando sapientemente di rimessa, instaurando una prossimità fisica, tattile, soprattutto osmotica.

Altro “primitivo” naviglio continua a raccontarci, in ulteriori, diversi contesti “acquatici”, di una comune filosofia rispettosa dell’ambiente, capace di plasmarvisi e non di imporvisi, traendone il massimo vantaggio, pur in punta di piedi.

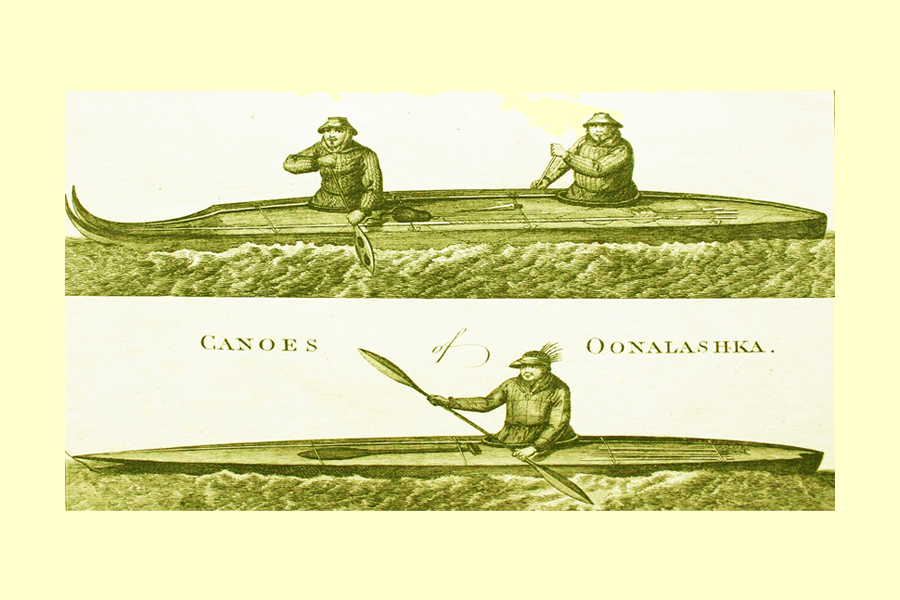

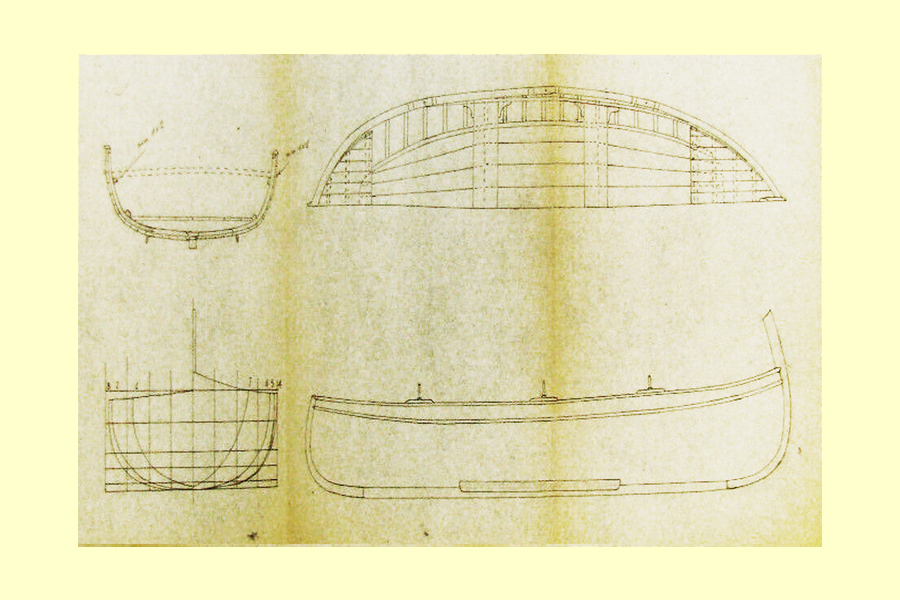

Si pensi ai kayak degli Inuit, leggeri, elastici, resistenti, nei fatti vere e proprie “protesi”, autentiche estroflessioni del corpo del vogatore che dal busto in giù si radica, si salda, diviene tutt’uno con la sua canoa meglio manovrandola e dirigendola con movimenti impressi anche dal bacino. Si faccia riferimento ad altre canoe tradizionali, a quelle in uso un tempo presso i popoli rivieraschi della Nuova Guinea, scavate in un tronco e associate a un bilanciere per migliorarne la stabilità sotto vela, a tutti gli effetti esili “giunchi” dal pescaggio irrisorio ma proprio per questo in grado di superare gli angusti e turbolenti passaggi nella barriera corallina senza incagliarvisi ed evitando di venire in breve distrutti dal moto ondoso e dalla risacca.

Si rifletta sul “minimalismo” estremo dei surf polinesiani, un tempo costituiti da semplici tavole di legno per cavalcare onde di notevoli altezze, anche se meglio sarebbe dire per sposarne i moti, per adeguarsi al rapido mutare di forme e velocità di un’onda non da “matare” ma da assecondare e compiacere con la necessaria abilità, con il dovuto rispetto.

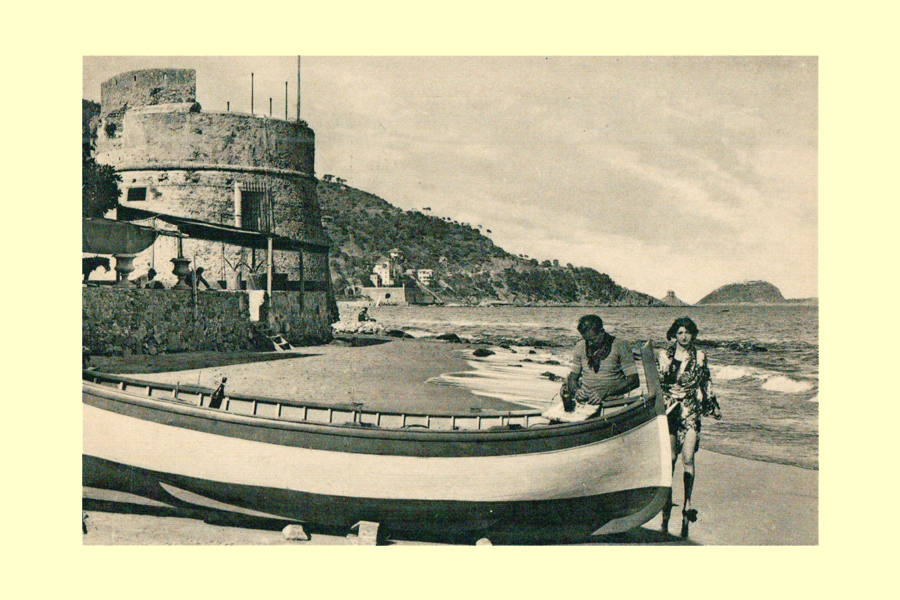

In altri specchi d’acqua, a noi maggiormente prossimi, altrettanti scafi continuano ad esibire forme che mostrano di conoscere il mare a cui sono destinati: ecco il gozzo ligure che dovendo scendere lungo spiagge corte e assai inclinate incontro a onde ravvicinate e repentine alza decisamente il capo, arrotondando e innalzando perentoriamente la prua. Dal Tirreno all’Adriatico dove il pingue e pacioso bragozzo tira la pancia in dentro, si dota di una carena di limitato pescaggio per non arenarsi sui bassi fondali sabbiosi tipici di quel mare.

Si pensi, infine, ad ancora più elementari “galleggianti” per il semplice guado di un fiume, costituiti dall’otre di un bovino, di un maiale, di una capra, gonfiato d’aria, a cui aggrapparsi per giungere indenni sull’altra riva, a tutti gli effetti antesignani dei contemporanei battelli pneumatici, di anulari e salvagenti a cintura e a corpetto.

In conclusione il vasto repertorio di natanti tradizionali, pur di forme e materiali molto diversi, narra una lunga storia di proficui compromessi, di aggiustamenti continui, di strategie costruttive e di governo che non si confrontano ma, preferibilmente, si conformano al mare. La prossimità delle loro basse e discrete murate all’onda rivela la relazione necessariamente empatica con una dimensione equorea di cui sono parte cogente e non corpo estraneo.

![Isola di Vanikoro, arcipelago di Santa Cruz altrimenti detto di La Pérouse, in memoria dell’ufficiale francese che vi fece naufragio con le due navi al suo comando, l’Astrolabe e la Boussole nel 1788 [Williams 2016], nel più grande complesso delle Isole Salomone ad est della Nuova Guinea. Piroga scavata in un tronco con attondamento e sfinamento delle sue estremità per attribuirgli le funzioni di prora e di poppa; è dotata sulle mura di dritta di un vistoso bilanciere per pareggiare il piegamento dell’imbarcazione su quel lato. Similmente sulla murata di sinistra è visibile una più contenuta tavola sulla quale si disponeva l’equipaggio sia per pescare, sia per incrementare il peso necessario per ridurre l’inclinazione dello scafo sotto vela, nello specifico una randa a chela di granchio.](images/thumbs/mare01/09.jpg)

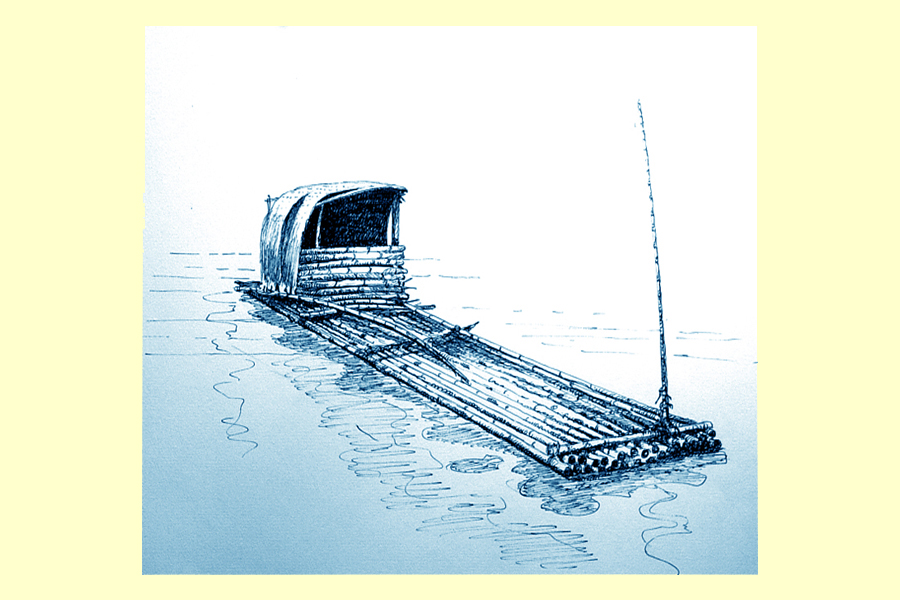

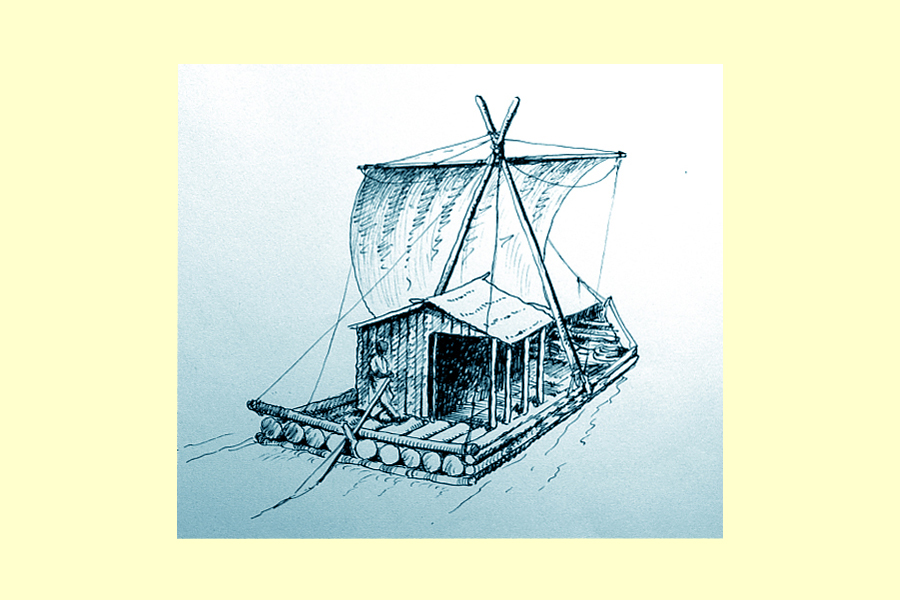

![La zattera in tronchi di balsa costruita dal navigatore, archeologo ed etnologo Thor Heyerdhal con la quale egli, assieme a un equipaggio di sei persone, salpato dalle coste del Perù raggiunse, con l’indispensabile ausilio di venti e correnti favorevoli le isole della Polinesia. Volle in tal modo corroborare l’ipotesi che il popolamento di atolli e arcipelaghi polinesiani, ma pure di più sperdute isole, come quella di Pasqua [Heyerdhal 1963], derivasse da migrazioni via mare originatesi dalle coste peruviane. Colà, popoli esperti nella costruzione di zattere in balsa, impiegate su laghi e fiumi di origine andina, ricorsero ancora a tali natanti per affrontare anche l’oceano. Avevano in Kon-Tiki il loro dio, il cui culto trasposto in Polinesia, era ancora vivo nella memoria degli anziani conosciuti da Heyerdhal. Alla zattera fu dato quindi il nome augurale di Kon-Tiki. L’impresa testimoniò pure di una “filosofia” del navigare di conserva, che assecondava le condizioni di vento e mare per raggiungere le mete prefissate.](images/thumbs/mare01/07.jpg)

![Nativi dell’isola di Kaua‘I: donne e uomini indistintamente, praticano il surf nello spot di Ka-maka-iwa in un’incisione del 1878. Esattamente un secolo prima, durante il terzo viaggio di James Cook nel Pacifico, tra gli sketch che regolarmente venivano eseguiti per affiancare ai diari e alle raccolte scientifiche una documentazione visiva dei luoghi visitati, compare un dettagliato disegno tradotto quindi in una incisione altrettanto particolareggiata, di un nativo che, steso su una tavola, remiga per guadagnare il largo nella baia di Kealakekua. Si tratterebbe della prima testimonianza in assoluto di un surf, o comunque di un bodysurf e della prova che a idearli e impiegarli per primi fossero stati i nativi della Polinesia [Finney 1996]. Archetipo di un andar per mare in forma assolutamente minimalista, attraverso un imprescindibile contatto di pelle con la superficie marina e le sue onde, ciò che diventerà il moderno surf non pare rispondere, in principio, a esigenze pratiche, di navigazione, carico e pesca, ma lusorie e ricreative. Le sue ridottissime dimensioni escludono d’altronde sue pratiche funzioni d’uso. Se la zattera si basava su un equilibrio idrostatico, la minimalista tavola ricercava, con la complicità dell’onda, un equilibrio idrodinamico, in altri termini una planata attraverso la quale assumere la velocità medesima dei marosi, assecondandone le altezze, i frangenti, gli inebrianti, avvolgenti tube.](images/thumbs/mare01/11.jpg)

![Waikiki nelle Hawaii, 1925: la contaminazione tra surfisti autoctoni, californiani, australiani è oramai in atto anche se la loro “disciplina” in quegli anni non riscuote ancora il successo che avrà a partire dalla seconda metà del Novecento. Il carattere “rigenerativo” e spirituale di questa antica pratica che assume parimenti i connotati di un rito di passaggio ma, pure, di un sistema di riaffermazione identitaria e di status appannaggio degli antichi notabili delle isole, è ciò che i nativi portano in dote ai surfisti occidentali che tale lascito assimileranno risemantizzandolo in chiave esistenziale, agonistica ed economica, sospeso perciò tra «surfing for life» ma pure «surfing for dollars», [George 1992, 32, 103]. Fare surf troverà un suo più stringente significato in termini di appartenenza a “comuni”, a tribes il cui carattere intrinseco era ed è la ricerca di una relazione simbiotica con il mare resa esclusiva dalla capacità di dominarne e assecondarne al tempo medesimo la sua più vistosa, impressionante ed emozionante espressione, l’onda. “Surfare” rimanderà inoltre all’immagine di un esercizio emulativo e narcisistico, a una performance che accomuna ma pure distingue una vasta platea di astanti e deuteragonisti i quali, dalla riva, osservano i loro idoli in mare, che in guisa di accreditati protagonisti ricamano ardite evoluzioni sui discrimini delle onde.](images/thumbs/mare01/12.jpg)

![Il viaggio, principalmente alle Hawaii, ove il termine “trip” rimanda a un’esperienza dalle multiformi opportunità, prevede, imperdibile, la conoscenza e l’esercizio del surf, reiteratamente ribadito dalla pubblicità coeva e inserito in seno a un’offerta vacanziera ispirata alla libertà, a una “fiera” di vari intrattenimenti, in primis, appunto, a una inebriante, giocosa giostra sulle onde destinata a farsi esperienza iniziatica, “filosofia” significativamente definita anche quale sorta di “Surfers Way of Life” [Blake 2016, 25].](images/thumbs/mare01/13.jpg)

![Il viaggio, principalmente alle Hawaii, ove il termine “trip” rimanda a un’esperienza dalle multiformi opportunità, prevede, imperdibile, la conoscenza e l’esercizio del surf, reiteratamente ribadito dalla pubblicità coeva e inserito in seno a un’offerta vacanziera ispirata alla libertà, a una “fiera” di vari intrattenimenti, in primis, appunto, a una inebriante, giocosa giostra sulle onde destinata a farsi esperienza iniziatica, “filosofia” significativamente definita anche quale sorta di “Surfers Way of Life” [Blake 2016, 25].](images/thumbs/mare01/15.jpg)

![Canoe degli Inuit Nenenot, termine con il quale essi definivano se’ medesimi letteralmente “true, real people” [Turner 2001]. A bordo di tali slanciati e leggeri natanti si spostavano lungo le acque del fiume Koksoak e nell’Ungava Bay, nel Quebec settentrionale. Il peso estremamente contenuto di questi scafi non andava a discapito della robustezza ma pure della flessibilità di codeste canoe costituite da un fitto impianto di ordinate di ridottissime dimensioni e da più radi ma più spessi bagli connessi ai bordi superiori degli scafi.](images/thumbs/mare01/16.jpg)